【编者按】本篇回忆散文由原山东省烟台粮食学校(现为山东商务职业学院)1975级财会班校友谢常宝先生带来。

文中没有波澜壮阔的宏大叙事,却满是打动人心的细腻细节:用扁担挑着铺盖卷初入校园的忐忑,寒冬候车室里共享两角钱白酒的暖意,半工半读时搬砖和灰的汗水,粮票里藏着的同学情谊,招远麦田间体会到的农民艰辛……这些带着烟火气的片段,既是一位老学子对青春的深情回望,更勾勒出特殊年代里,一代青年在简陋校园中求知、成长、守望相助的群像。

从牟平旧校舍的柴油机发电,到世回尧新校的建设身影;从算盘声里的财会学习,到粮管所的实践磨砺;从“饱餐日”的朴素喜悦,到毕业后为国家粮食事业奉献的赤诚——文字间不仅流淌着对母校的眷恋、对同窗的牵挂,更折射出国家发展的时代变迁,以及一代粮校人“无愧于时代、无愧于人生”的责任担当。

这篇回忆录,是个人的青春注脚,是集体的记忆拼图,更是母校五十载育人历程的生动缩影。愿这份质朴的情怀与奋斗精神,能在新的时代里,继续温暖每一位学子的心灵,激励更多人在传承中前行。

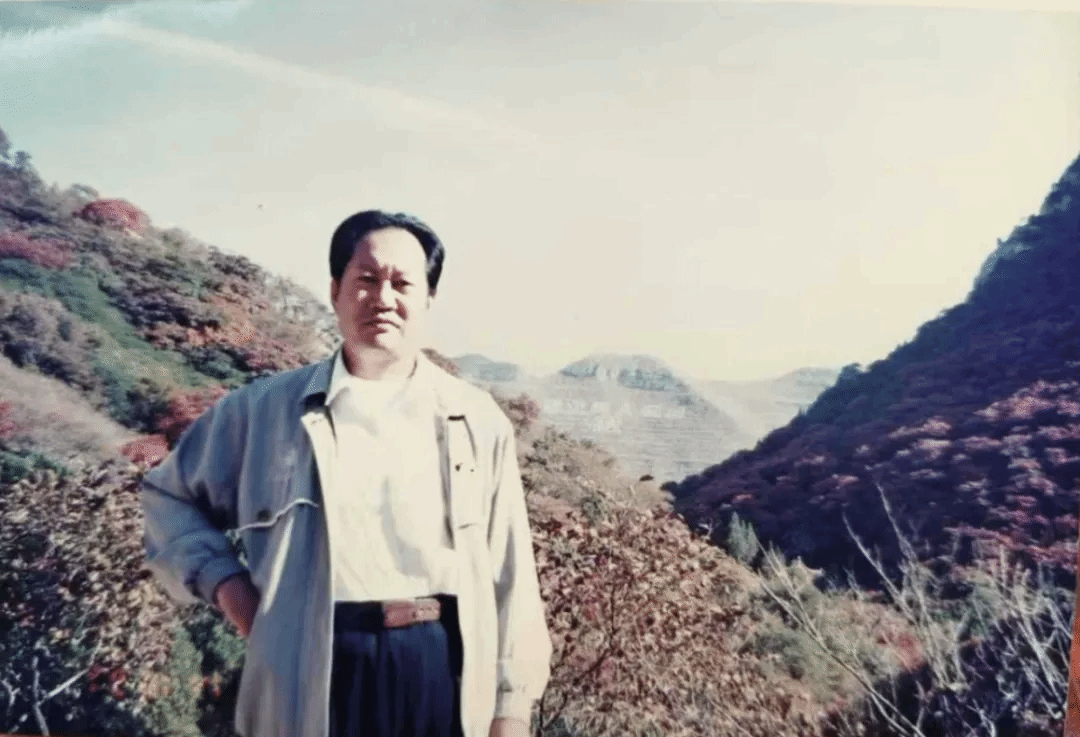

作者:1975级财会班,谢常宝

历任基层粮管所会计、诸城市粮食局审计科长、诸城市粮食局工会主任等职,2014年退休。

-- 序 --

金秋十月,桂花飘香。在我们欢度中秋、国庆之际,又迎来了山东商务职业学院(原山东省烟台粮食学校,文中简称烟台粮校)成立五十周年。

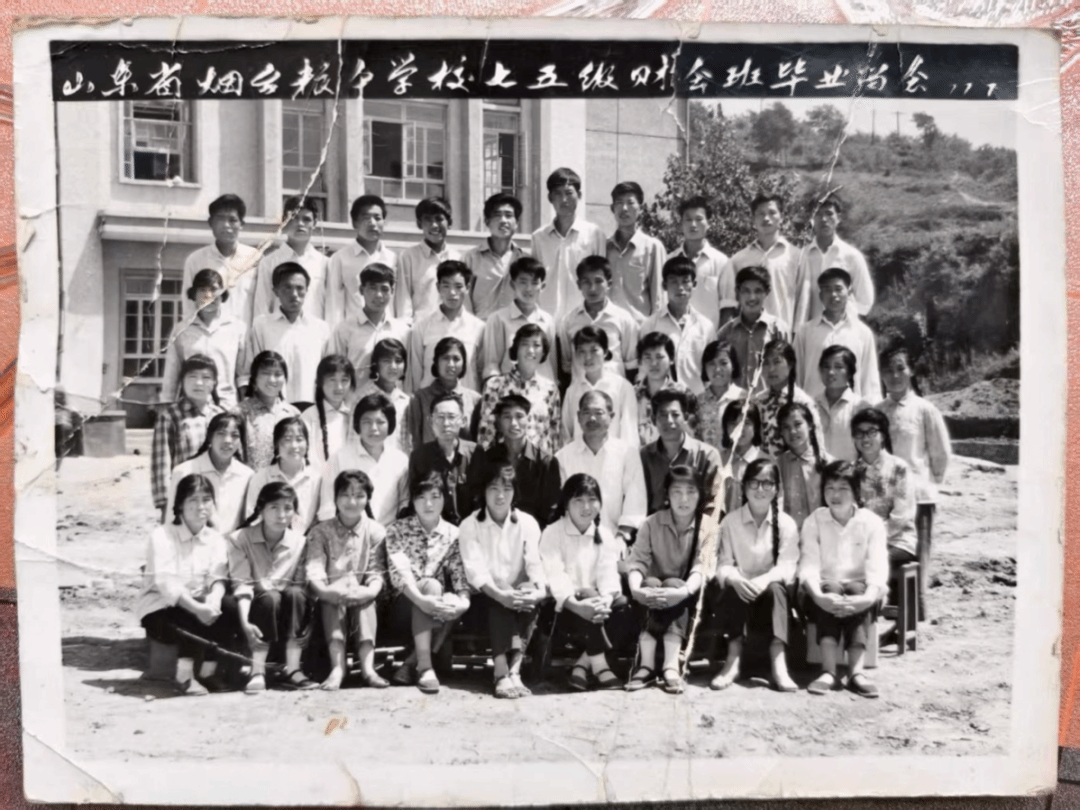

五秩春秋,喜迎华诞。五十年前,我们作为母校的第一批学生,怀着对美好未来的憧憬和希望,一起走进烟台粮校。在校两年,我们互相关心,互相爱护,互相帮助,相互学习,共同进步,结下了深厚的友谊。

同学情,一生缘。毕业后,我们各奔东西,在各自的岗位上,发光发热,为祖国的现代化建设贡献力量,共和国的大厦上,有我们的一砖一瓦,共和国的丰碑上,有我们洒下的汗水。回首往事,我辈无愧于时代,无愧于人生,无愧于党和国家。毕业后,我们相互牵挂,念念不忘,尽管不常见面,但我们的心永远连在一起。

忆往昔峥嵘岁月稠。在烟台粮校成立五十周年之际,回想起我们一起走过的日日夜夜,风风雨雨,仍心潮澎湃,热血沸腾,那些尘封的往事,零零碎碎的记忆,又一次次涌上心头,我拿起拙笨的笔,以《点点滴滴的记忆》为题,写了一篇回忆录,共同回望我们在一起学习的美好时光,峥嵘岁月。回想当年,恍如昨天,那些曾经的往事,就像电影一样,一幕幕又展现在眼前……

-- 初入校园 --

一九七五年十月的一天,吃罢早饭,在亲友的目送下,我用扁担挑着铺盖卷,离开家乡,奔赴粮校。先是乘汽车,后是坐火车,然后再换乘汽车辗转到达学校。这是我第一次离开家乡,第一次离开父母,第一次独自远行,第一次坐火车,第一次看见大海,可谓是人生的多个第一次。一句话,走出家门天地宽。

太阳落山时分,本人乘坐的火车到达烟台站,学校在出站口设有接待处,非常醒目,一眼就看得见。我记得是王世耀老师接的站,后来才知道,他是司务长,专门负责后勤工作。那天晚上,共接了我们两名同学,除了我,还有一位是仲崇玉同学,他亦来自诸城,学的是加工专业。我们坐上敞篷汽车,沿着海边的公路向学校疾驰,那时学校在牟平,离烟台还有一段较远的距离。汽车一路上颠簸,空旷的夜晚,凉风带着海腥味嗖嗖地直往脖梗里灌,天上的繁星在不停地眨眼,远处的村庄里已是万家灯火。约晚上九点多,我们一行到达学校驻地——牟平。后来听说,学校驻地新中国成立前是大地主的房子,新中国成立后收归国有,学校就此因陋就简,改建而成。

我们第一批学员共180名,分别来自潍坊、青岛、烟台三个地区。那时候,还没有威海市和日照市。学校设四个专业,分别是粮食加工、粮食仓储、粮食统计和粮食会计。由于宿舍有限,十几个人住在一起,同学们分上下床居住(俗称摞床),四床一组,形成一个独立的整体。学员不是按班级,而是按生源地住宿,我们宿舍住着财会班的于海锡、昌庆顺、张光志、高维章等来自潍坊的同学,同时还住着统计班的张光照、李全体等同学。那个时候缺电,学校用柴油机发电。就在我们宿舍旁边,声音很大,好处是晚上睡觉时,就停止发电了,这样不影响我们休息。

我跟张光志同学是上下铺,我睡上铺,他睡下铺,他爱学习,晚上熄灯后,他总是掌起一盏煤油灯,常常学习到深夜。我和高维章同学同睡上铺,白天在教室,晚上在寝室,一天二十四小时形影不离。

我们班45名同学,其中男18名,女27名,按照现行的说法是“阴盛阳衰”。也难怪,财会在室内工作,本来就是女同胞的专利,学财会是她们的强项,女生多不足为怪,倒是男生学财会有点例外。

一次课外活动,有男同学高傲地说:“我们是十八棵青松”(现代京剧《沙家浜》语),女同学则反唇相讥:“什么十八棵青松,是十八根草绳子”。此话一出,引得哄堂大笑,一时间,成为同学们茶余饭后的笑谈。多年后,每当提及此事,老同学们总是哈哈大笑,乐此不疲。

-- 回家过年 --

一九七六年春节临近,学校放假了,这是入校后的第一个寒假,我们奔跑着涌进车站,急不可待地购买车票,恨不得一步回家。由于是第一次远离家乡,远离父母,远离亲朋好友,在学校待了几个月后,真有点归心似箭的感觉。

那个时候,个人穷,国家也穷,但国家还是想方设法为我们这些穷学生解决一些实际困难,譬如说,凭学生证买半价票。下午,我和高维章同学一起乘上了烟台开往济南的火车,那时还没有高铁这个概念,火车慢得像蜗牛,从烟台到高密需要十多个小时,到高密火车站时,已是深夜。穷学生,无钱住旅馆,只能在火车站候着,待天亮后,再乘汽车回家。

农历腊月,滴水成冰,天气格外寒冷,加之衣服单薄,又没有暖气,我和高维章同学在候车室里被冻得瑟瑟发抖,上下牙碰得嘎嘎响,连话都说不清楚。

好不容易熬到天放亮,见路边有一片小店,店家已开门营业,于是两人进店买了二角钱的白酒,每人喝了几小口,顿时,一股暖流涌上心头,只觉浑身发热,暖和了许多。

怪不得人们说,酒能御寒,酒是皮袄,还真管用。那是我平生第一次,也是唯一一次喝到这么暖和的酒。不知什么原因,从那以后,再也没喝到当年这么炙热的酒,再也找不到当年喝酒的兴趣和味道。

-- 校园生活 --

学生生活是艰苦的,同时又是欢乐的,尤其是我们所处的那个年代。在“初入校园”一节中我说过,学校一开始在牟平,是用旧房子改造而成,教学条件比较简陋,教师是从各县市(区)粮食局临时抽调的,学生上课无教材,只能用钢板临时刻印。

一开始,连操场也没有,没有活动的地方,早操只能去公路上跑,一切因陋就简。那时是供给制,学生不用交学费,生活费和住宿费也免交,费用一律由财政负担,国家包分配,学生基本上无后顾之忧。

口粮是定量供应,每人每月35斤。我班45名同学,分为五个组就餐,每组九人,每组发一个笸箩和两个搪瓷盆,用于到食堂打饭,笸箩用来盛干粮,搪瓷盆一个用来盛开水,一个用来盛菜。饭菜从食堂打回后,同学们将课桌一并,形成一张临时饭桌,菜均匀地分到每个同学的碗里,同学们围桌而餐,谈笑风生,其乐融融。

我们班女生多,饭量小,女生剩下的干粮,男生会一扫而光。就这样,男同学也基本吃不饱。只有礼拜六、礼拜天男同学能吃饱。为什么?因为女生礼拜六、礼拜天都去市里逛街,大多数不回来吃午饭,九个人的饭,五六个人吃,能吃饱。我们形象地称礼拜六为“欢乐节”,礼拜天为“饱餐日”,每个礼拜就盼望着这两天。

一九七六年夏秋之交,学校搬迁新校,地址在烟台南郊的世回尧。当时学校尚未建好,只竣工了教学楼和宿舍楼,其他设施尚在建设中,为了加快建设进度,同学们过起了半工半读的生活,在建设工地上,当小工,搬砖、和灰、推小车,样样都干。

时任烟台地区粮食局长到学校考察工作,当了解到学生吃不饱肚子,还要干这么重的体力活时,甚是心痛,他特别给学校批了一点黑粉,用作学生的口粮补助。说是黑粉,其实就是磨细的麸皮,这个不占用粮食指标,在他的权限范围之内。那个年代,干部清正廉洁,谁也不敢多吃多占,粮食定量是高压线,谁也无权改动,谁也不敢触碰,就是国家领导人也同样吃定量,不能多吃一斤一两。

尤记得我们学校东边是山,山上全是苹果树,每到秋天,红彤彤的苹果挂满枝头,尽管同学们饿肚子,馋得流口水,但无人去偷摘老乡的一个果子。

-- 同学情谊 --

我班45名同学,来自四面八方,各行各业。入校前,有的在农村,有的在城市,有工人,有农民,有小学教师,还有退伍军人,有农业户口,也有非农业户口。

客观地说,在那个年代,来自城市非农业户口的同学,家庭相对宽裕一些,来自农村的同学相对贫穷一些。但同学们之间不分穷富,彼此相互尊重,互相学习,互相帮助,共同进步。徐丽华同学家是临朐的,她在入校前已有一份不错的机关工作,家庭相对比较富裕一些。她这人菩萨心肠,乐善好施,不但人长得漂亮,而且心地善良。

她经常接济班上生活困难的同学,做好事,不留名。据我所知,她曾接济过好几位家庭困难的同学,我就是其中之一。

我家在农村,家里穷,生活拮据,那时又年轻,口粮根本不够吃,经常饿肚子。徐丽华同学知道后,便把家中节省下来的粮票送给我,虽然不多,那是雪中送炭。

须知,那个年代是计划经济,买东西凭票凭证,粮票比什么都重要,比金子还值钱,街上卖的大饼、馒头、油条、火烧,全凭粮票供应,没有粮票根本买不到。她接济我的事,嘱咐不要外传,不要张扬,为其保密。

那时候我人傻,拙嘴笨腮的,连一声谢谢的话都不会说。受人恩赐,不但不为人扬名,还要替人家保密,天底下哪有这样的事?

俗话说,滴水之恩,当涌泉相报。每每思及此事,深感愧疚,对不起徐丽华同学。50年了,这事一直埋藏在心底,是到了该解密的时候了。

今天我把它说出来,一是解密,二表谢意,深情地道一声:徐丽华同学,谢谢你!请接受我迟到的敬礼!

-- 招远实习 --

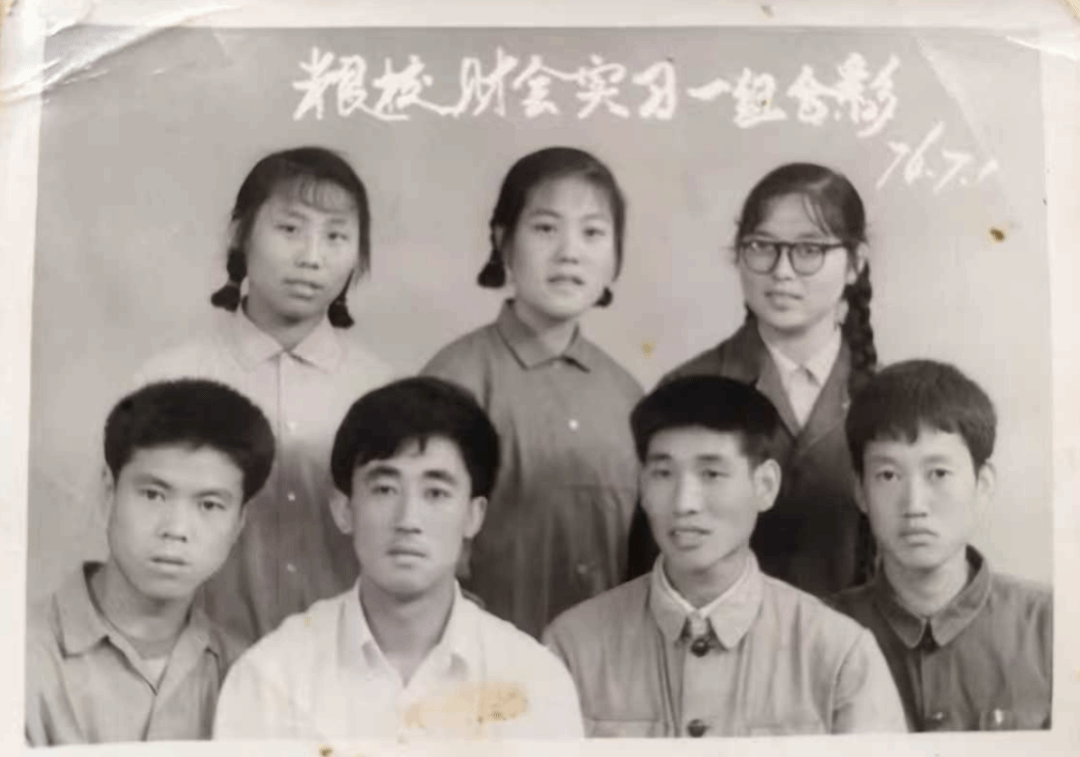

学习是为了应用,实践是最好的学习。我们在教室里学到的书本知识,总是有限,只是一些皮毛和粗浅的东西,与实际工作还有相当大的差距,为了解决过去那种黑板上种田,书本上开机器,理论脱离实际的教学模式,就必须走出校门,到生产第一线去学习。为此,学校专门安排我们到基层粮食单位实习。我跟辛兆洪、刘玲、孙舒萍等同为一组,实习地是招远县粮食局。

招远是王淑莲同学的家乡。这是块风水宝地,人杰地灵,物产丰富,遍地是黄金,全国最大的金矿——玲珑金矿就坐落在此,招远还盛产粉丝,闻名全国。

我们实习的地点选在城关粮管所。所接触的是与财务有关的业务知识,首先进营业室当营业员,跟老营业员学习粮食验级、划价、过磅、开单等知识。记忆中,粮所的男营业员姓亓(毛粮仓),女营业员姓侯(成品粮仓),出纳员姓王,会计姓张(具体姓名已记不清了)。我们一律称师傅,在他(她)们的言传身教下,我们学到了很多书本学不到的东西。

那时候是人民公社,大集体,各行各业都要支援农业,每到麦收时节,各行各业都要全力以赴帮助生产队收麦子。我们是在麦收时节到粮管所实习的,所以也加入了收麦大军的行列,早上天不亮就下地,一干就是一上午。那时候没有收割机,全凭一双手,用手薅或用镰刀割,麦芒扎手,火辣辣的疼。

那个年代还没有计算器,更没有微机,记账算账全靠算盘子,算盘对于财会人员来说,是手中必备的工具,就如战士手中的枪,一刻也不能分离。

打算盘是财会人员的基本功,打不好算盘,就无法胜任本职工作,所以我们瞅空闲忙练珠算,还经常搞珠算比赛,目的就是练好基本功,提高业务技术水平,更好地为人民服务。

通过在粮所的实习,丰富了我们的阅历,学到了很多东西,丰富了理论知识,增长了才干和能力,为日后正式工作,奠定了基础。实习对于每一位学子来说,是非常必要的,也是非常有益的,更是必不可少的。

-- 后记 --

光阴荏苒,岁月如梭。转眼间,母校迎来50岁生日。

烟台粮校,是我省最早成立的一所粮食职业学校,我们作为第一批学员,亲历了学校的创建,深感荣幸和自豪。几十年来,粮校向各地粮食部门输送了大批的专业技术人员,为我省粮食事业的发展,做出了突出贡献。烟台粮校为我省粮食系统培养了大批的业务骨干,中坚力量。至上世纪九十年代末,基层粮管所的重要工作岗位,几乎都是烟台粮校毕业的学员,很多同学还走上了领导岗位。烟台粮校已成为名副其实的培养粮食人才的摇篮。

抚今追昔,感慨万千,五十年栉风沐雨,五十年沧桑巨变。五十年前我们风华正茂,恰逢青年,如今的我们已是白发苍苍,步履蹒跚。五十年前,我们乘坐的是像蜗牛一样的火车,如今已换成了高铁,原来需要十多个小时的路程,现在仅需几小时。算盘子被微机取代,成为历史文物。人们再也不用为吃饭发愁,再也不用为穿衣犯难,人人有手机,千里万里无距离,同学、朋友想念了,戳戳手机,可以视频、可以聊天,这在五十年前,是连想都不敢想的事。祖国的发展日新月异,如日中天,我们的生活是吃着甘蔗上楼梯——步步登高节节甜。

在烟台粮校成立五十周年之际,本人写了这篇 《点点滴滴的记忆》以示纪念。因时间久远,所涉内容难免有误,不当之处,还望同学们批评指正。

祝山东商务职业学院越办越好,百尺竿头,更进一步。更希望学校能办成百年名校,全国知名院校!(撰稿:谢常宝 审核: 杜林梓 孙芹宝 值班审核:梁倩)